2020-11-03

歷來與國史、方志并稱為三大歷史文獻的族譜,在我國已經有了3000多年的歷史。

族譜又稱家譜,是一個家族的生命史,它不僅記錄著該家族的來源、遷徙的軌跡,還包羅了該家族生息、繁衍、婚姻、文化、族規、家約等歷史文化的全過程。

但在歷經寒門子弟為做官偽造家譜、皇帝篡改重修族譜、世族新貴和有識之士私修族譜、文革十年遺失損毀族譜后,族譜記錄的完整性和真實性都有待考證,所以重修、修訂族譜成了我們這代人不得不做的一件事。

古語云:三世不修譜為不孝。家法壞,譜諜尚有遺風;譜諜壞,人家不知來處。故譜不可不修。

但編修一部族譜,無疑是一項大工程,需要的財力物力人力,無法預估,所以,要修譜必須經過系統詳盡的前期準備。

那編修族譜的系統流程是什么呢?

要完成一部族譜的編修,一般要經過資料收集、發凡起例(擬定編寫體例)、內容編輯、印刷出版等流程,具體來說:

首先,成立編譜委員會(譜局)

組建以家族中有文名或職務最高的退休官員或族長為首的修譜委員會。舊時編委會一般設主修(由族長擔任)、倡修(編修)、監修、協修、校閱等,現在一般設主任委員、副主任委員、委員、主編等。

其次,籌集修譜經費

編委會即所謂的譜局建成后,接下來就是籌集修譜經費的時候了。舊時的經費一般來自族田、祭田等其它組內的共同收入,除此之外,每個入譜的男都必須交納一定數額的譜銀。

如今一般是通過捐資和族譜預售籌集,部分地方仍是以入譜的男女人丁分攤修譜的費用。

第三,開局

等經費籌集完畢了,編委會就開始著手編修了,也就是所謂的“開局”。譜中“凡例”定好后,一般要出榜通告族人,表明本次家族編修宗旨、基本體例、資料報送要求等。

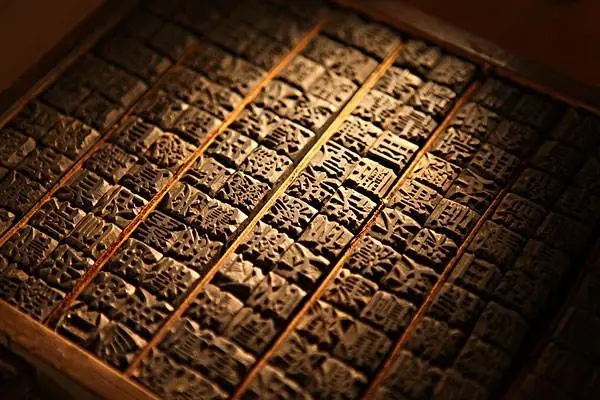

書稿編好后,就要請名人做序以弘揚先輩祖德,同時請人刻寫和印刷,監修、校閱則負責校對。

第四,出譜

譜書裝訂完畢后,即通告族人,并擇吉日將修編好的族譜迎回祠堂,這在譜學上稱為“出譜”。

第五,拜譜

族譜迎入祠堂后再擇吉日舉族予以禮拜,這在譜學上稱為“拜譜”。

第六,發譜

拜譜結束后,由族長拿出朱筆按序發譜。而今天主要是將族譜送到印刷公司膠印、鉛印。印刷完畢后選擇吉日(如臘月二十三、“進灶”前、三月“清明會”等)逐一將族譜發給族人即可。

舊時有個傳說“先得譜現有福”,所以在祠堂迎入族譜到分發完畢這個過程中,一般都要安排家譜的保衛事宜,以免發生“搶譜”的事件。

編修族譜,大致經歷上面這六個步驟,如有不詳實之處,還望各位族人和讀者朋友在下方留言討論區指導、建議。

??中文

??中文 020-85513900

020-85513900 13711511785

13711511785  475150992@qq.com

475150992@qq.com

020-85513900

020-85513900 QQ咨詢

QQ咨詢 微信咨詢

微信咨詢